En Martinique, le 14 février 1974, l’État tuait des ouvriers de la banane

Alexandre-Reza Kokabi, Ludovic Clerima ("Reporterre.net")

Bien avant qu’éclate le scandale du chlordécone, des ouvriers martiniquais dénonçaient déjà l’empoisonnement des terres et des corps par les pesticides. Le 14 février 1974, l’État leur tirait dessus à balles réelles, à Chalvet.

Le 14 février 1974, au lieu-dit Chalvet, sur la commune de Basse-Pointe, en Martinique, Omer Robert Cyrille courait pour sauver sa vie. Il avait 36 ans. À l’entrée d’une plantation d’ananas, les gendarmes étaient à ses trousses. Au-dessus, un hélicoptère. La manifestation d’ouvriers agricoles à laquelle il participait venait de basculer en chasse à l’homme. Une balle tirée depuis les airs le frappa à la hanche. Il s’effondra.

« J’étais à terre. Je me suis fait un garrot avec ma chemise, puis je me suis remis à avancer vers une source d’eau. Et là, une deuxième balle m’a arraché un doigt », raconte à Reporterre celui qui a aujourd’hui 88 ans. Il a survécu, mutilé. Pas Ilmany Sérier, dit Rénor, 55 ans, abattu sur place. Deux jours plus tard, le corps de Georges Marie-Louise, 19 ans, était retrouvé sur une plage, dans des circonstances jamais élucidées.

Cinquante ans plus tard, la tuerie de Chalvet reste une plaie ouverte. Elle demeure un épisode largement méconnu de l’histoire sociale française, qui concentre pourtant plusieurs lignes de fracture : violence coloniale, exploitation économique, empoisonnement des terres, négation mémorielle.

Précarité extrême

Pour comprendre ce qui se joue à Chalvet, il faut revenir à la vie quotidienne des travailleurs agricoles de l’île dans les années 1970. À Basse-Pointe, Omer Robert Cyrille et les siens vivaient dans une précarité extrême. Chaque matin, ils partaient avant l’aube, étaient recrutés à la journée, sans contrat ni protection. Ils portaient jusqu’à 160 régimes de bananes.

Le soir, ils retrouvaient des maisons en fibrociment contenant de l’amiante, deux pièces sans eau ni électricité, éclairées à la lampe à pétrole. Les enfants dormaient déjà. Pour dix heures de travail, les forçats gagnaient à peine trente francs.

À cette misère matérielle s’ajoutaient des rapports de domination hérités du système colonial. « Il y avait un droit de cuissage sur les habitations [nom donné aux plantations] », témoigne Robert Saé, qui était à l’époque militant communiste. « Si on ne passait pas à la casserole, on pouvait rester plusieurs jours sans travailler, et donc sans sou. » Une violence sexuelle structurelle, prolongement direct de l’ordre esclavagiste, encore largement tue.

Arlette Rosa-Lameynardie

2 / 3

Cette situation s’inscrivait dans une mutation économique brutale. Le sucre, pilier historique de l’île depuis l’esclavage, déclinait. La banane, censée prendre le relais, ne suffisait pas à absorber le chômage, aggravé par le choc pétrolier de 1973.

Trotskistes, maoïstes, nationalistes investissent les campagnes.

Pierre Odin, chercheur en sciences politiques à l’université des Antilles, évoque une « crise de surproduction » et des « licenciements massifs », dans un contexte — déjà — de vie chère. Terres et exportations restent concentrées entre les mains des grands propriétaires békés, descendants des familles esclavagistes, qui dominent toujours l’économie locale.

La départementalisation de 1946 n’a pas renversé cet ordre. Les grandes plantations, longtemps appelées « habitations », continuent d’organiser l’espace, le travail et les hiérarchies sociales. Les inégalités économiques recoupent largement les hiérarchies raciales.

Face à cette situation, une contestation s’est organisée. À la fin des années 1960, une génération de jeunes Martiniquais formés en métropole, dans le sillage de Mai 68, est revenue politisée. Trotskistes, maoïstes, indépendantistes ont investi les campagnes. « Leur activité était tournée vers l’action directe, explique Pierre Odin. Propagande, agitation scolaire, réunions sur les exploitations, mobilisation ouvertement anticolonialiste. »

Des hospitalisations potentiellement liées aux pesticides

Ils aidaient matériellement les ouvriers, les informaient sur leurs droits, structuraient les grèves. « Nous avons mené, pendant deux ans, une véritable enquête dans toutes les habitations de Martinique, se souvient Robert Saé. Cela nous a permis de préparer nos doléances. » Des femmes, comme l’ouvrière Raymonde Cabrimol, ont joué un rôle central. Peu à peu, le mouvement a pris corps.

Dans les champs, les revendications ne portaient pas seulement sur les salaires, que les ouvriers voulaient aligner sur le smic — 35,46 francs par jour. Dès 1973, ils évoquaient aussi les pesticides.

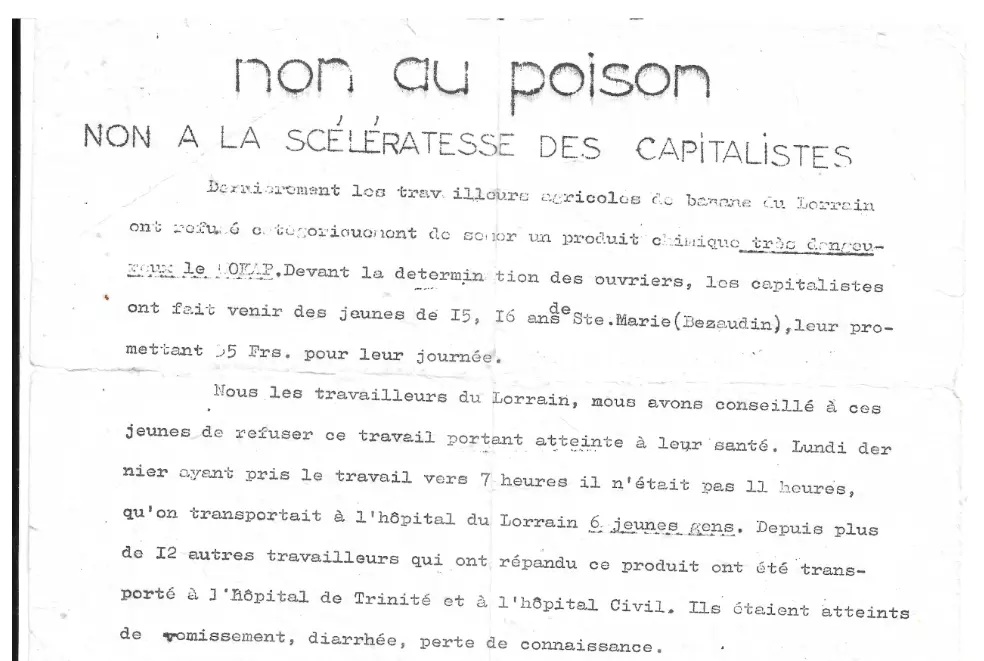

« Le quatrième point de nos demandes, c’était l’interdiction des produits toxiques », se souvient Robert Saé. Des tracts du Groupe septembre 1870 (GS70) — impliqué dans l’organisation et la coordination des comités de grève — et des ouvriers du Lorrain évoquaient déjà des hospitalisations possiblement liées à l’usage du pesticide « Mokap », avec vomissements et pertes de connaissance.

Un tract du 16 septembre 1973 évoque le « poison », « scélératesse des capitalistes ». Extrait du tract.

Les travailleurs y accusaient les propriétaires de mépriser « la vie des ouvriers agricoles » et refusaient de « semer le poison ». « Jamais on ne voit un béké répandre lui-même du Némacur ou du Mokap », écrivaient-ils. « Ces produits sont-ils faits uniquement pour les nègres ? »

Ainsi, dès le début des années 1970, ces ouvriers précurseurs dénonçaient les dangers sur la santé de ces pulvérisations — notamment celles de Képone, un pesticide dont la molécule active est le chlordécone. Et ce bien avant qu’éclate le scandale du chlordécone : ce n’est qu’en 1988 que l’État a reconnu son caractère cancérogène.

« Jamais on ne voit un béké répandre lui-même du Némacur ou du Mokap »

Le 17 janvier 1974, le licenciement jugé abusif d’un ouvrier à l’habitation Vivé mit le feu aux poudres. La grève s’étendit ensuite à plusieurs corps de métier, avec pour ciment la lutte contre la vie chère. Le 12 février, une grève générale paralysa l’île.

Deux jours plus tard, alerté par les patrons békés, le préfet Christian Orsetti choisit la démonstration de force. « Ils s’étaient entendus pour mater le mouvement », raconte Omer Robert Cyrille.

Le 14 février, le dispositif était massif : deux cents gendarmes mobiles, un hélicoptère, au moins un lance-flammes. À Chalvet, les manifestants furent encerclés. Plus tard, Raymonde Cabrimol témoigna ainsi : « Ils nous ont fait barrage. L’hélicoptère a commencé à nous survoler pour nous tirer dessus. »

Parmi ces ouvriers pourchassés, ciblés par des tirs venus du ciel, l’un fut tué : lmany Rénor. Un autre ouvrier, Georges Marie-Louise, 19 ans, a été retrouvé mort deux jours plus tard. Son corps reposait à près de 100 mètres de la mer, à l’embouchure de la Capot, à Basse-Pointe. La préfecture parla de noyade. « On a vu les gendarmes l’emporter le 14 février », conteste Omer Robert Cyrille. Robert Saé, parmi les premiers sur place, décrit un corps portant des traces de sévices : brûlures de cigarettes sur les bras, hématomes et boursouflures, parties génitales écrasées. L’enquête n’aboutit jamais.

Une victoire sociale obtenue au prix du sang

Le 19 février, un protocole d’accord fixa le salaire à 35,50 francs. Ce fut une victoire sociale obtenue au prix du sang. Mais la répression se poursuivit : après Chalvet, les arrestations se multiplièrent.

Pour Pierre Odin, Chalvet révèle une violence « à la fois arbitraire et spectaculaire, inscrite dans une continuité coloniale visant à terroriser les populations et isoler les mouvements anticolonialistes ». En 1967 en Guadeloupe, des dizaines d’ouvriers furent tués, dont un des leaders du Gong (groupe indépendantiste guadeloupéen créé en 1963), Jacques Nestor, lors d’une grève des ouvriers du bâtiment.

Aucune reconnaissance officielle ne viendra. « Ni indemnités, ni excuses », souligne Omer Robert Cyrille. Pour Pierre Odin, cette absence constitue une « violence symbolique » durable : tant que ces faits restent marginalisés, ils nourrissent la défiance envers l’État et le sentiment d’une histoire niée. Le chercheur établit un lien avec le chlordécone. « Dans les deux cas, une violence minimisée, dissimulée, rendue indicible. L’histoire de la répression et celle de la dissimulation de l’empoisonnement se rejoignent. »

« Une violence visant à terroriser les populations et isoler les mouvements anticolonialistes »

Après 1974, de nombreux militants ont investi les syndicats et les mouvements autonomistes. Cette génération a joué un rôle central lors des mobilisations de 2009 contre la vie chère. « En 2009, il y avait un vrai lien biographique entre les organisations mobilisées et les luttes des années 1970, ce qui est moins explicite aujourd’hui au sein du RPPRAC [collectif contre la vie chère né en 2024] », précise Pierre Odin.

L’héritage de la lutte des ouvriers de Chalvet

Le lien se prolonge en revanche avec le Collectif des ouvriers agricoles empoisonnés aux pesticides (Cooadep), fondé par des survivants de Chalvet, qui réclame réparation pour les corps et les sols durablement contaminés. En août 2025, lors du festival Les Résistantes, le collectif, représenté par l’activiste Lilith, a ravivé cette mémoire : « Quand vous fêtez la Saint-Valentin, nous, on pense à eux », a-t-elle déclaré. Lors de cette table ronde, une minute de silence a été observée en hommage aux victimes du colonialisme chimique.

« Chalvet n’est pas un souvenir figé. C’est un point d’appui pour tous les mouvements d’émancipation », dit Robert Saé. Film : Chalvet, la conquête de la dignité / © Les Films du Marigot

La répression, elle, continue à chaque mouvement social et écologiste aux Antilles. En 2020, Kéziah Nussier, 21 ans, a été passé à tabac lors d’une manifestation antichlordécone, puis poursuivi à tort pour violences contre la police, comme l’a révélé Reporterre.

« Chalvet n’est pas un souvenir figé, résume Robert Saé. C’est un point d’appui pour tous les mouvements d’émancipation. La trace d’un moment où des ouvriers ont exigé de vivre dignement, sans s’empoisonner — et où l’État a répondu par les armes. »

« Févriyé 74 », la mémoire en musique

À 16 ans, Kolo Barst faisait partie des premières personnes à découvrir le corps de Georges Marie-Louise. « Je n’oublierai jamais. Mon père, pompier, a emmené le corps chez le médecin, qui a dit qu’il venait de mourir », raconte-t-il.

Marqué par ce drame, il a écrit un an plus tard la chanson 1974, devenue Févriyé 74. Le morceau s’impose comme un hymne des luttes sociales en Martinique et en Guadeloupe, repris à chaque grande mobilisation, notamment lors des manifestations du RPPRAC.

« Cette date continue d’écorcher les consciences », explique à Reporterre l’artiste, pour qui la colère reste intacte. À travers ce titre, il dénonce un système colonial toujours présent, « sous un visage plus insidieux ».

- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire

- 3 vues

Connexion utilisateur

Dans la même rubrique

16/02/2026 - 18:04

13/02/2026 - 09:46

09/02/2026 - 20:13

07/02/2026 - 09:39

Commentaires récents

Kréyolad 1114: Bradjak pa loto-bri

POUVOIR FRANCAIS

Albè

16/02/2026 - 20:07

C'est le POUVOIR FRANCAIS qui décide en Martinique, pas les Negs !

Lire la suiteKréyolad 1114: Bradjak pa loto-bri

Bradjak de la Consommation

yug

16/02/2026 - 17:32

Ce qu'on appelle aujourd'hui bradjak n'a plus rien à voir avec les bradjak des décennies antérie Lire la suite

Pendant des années Epstein a financé des projets liés à Israël

Etron encore et toujours

@Lidé

16/02/2026 - 02:57

yug_Hitler, Albè a raison, des conneries!!!!!!!!!!!

Lire la suiteNous, descendants d'Amérindiens génocidés, d'Africains esclavisés...

Et que ferez vous?

@Lidé

16/02/2026 - 02:53

Vous vous trompez?

Lire la suitePendant des années Epstein a financé des projets liés à Israël

Sans commentaire....

yug

15/02/2026 - 22:19

Epstein espion israelien :exactement ce que je préssentais déjà dans mon commentaire intitulé : Lire la suite

Top 5 des articles

Aujourd'hui :

- Bòbò, manawa, machapia, volpòn… Es mo-kolokent sé van?

- Il est trop tard, Chaben !...

- Le Niger et l'Algérie main dans la main

- Dr Weibert Arthus anbasadè defakto nan ottawa demaske

- Sosyete Prèt Sen Jak yo pèsikite sou Francois divalye, 5 nan misyonè sa yo fenk kidnape sou Rejim Jovenel MOISE.

Depuis toujours :

- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés

- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !

- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE

- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien

- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus