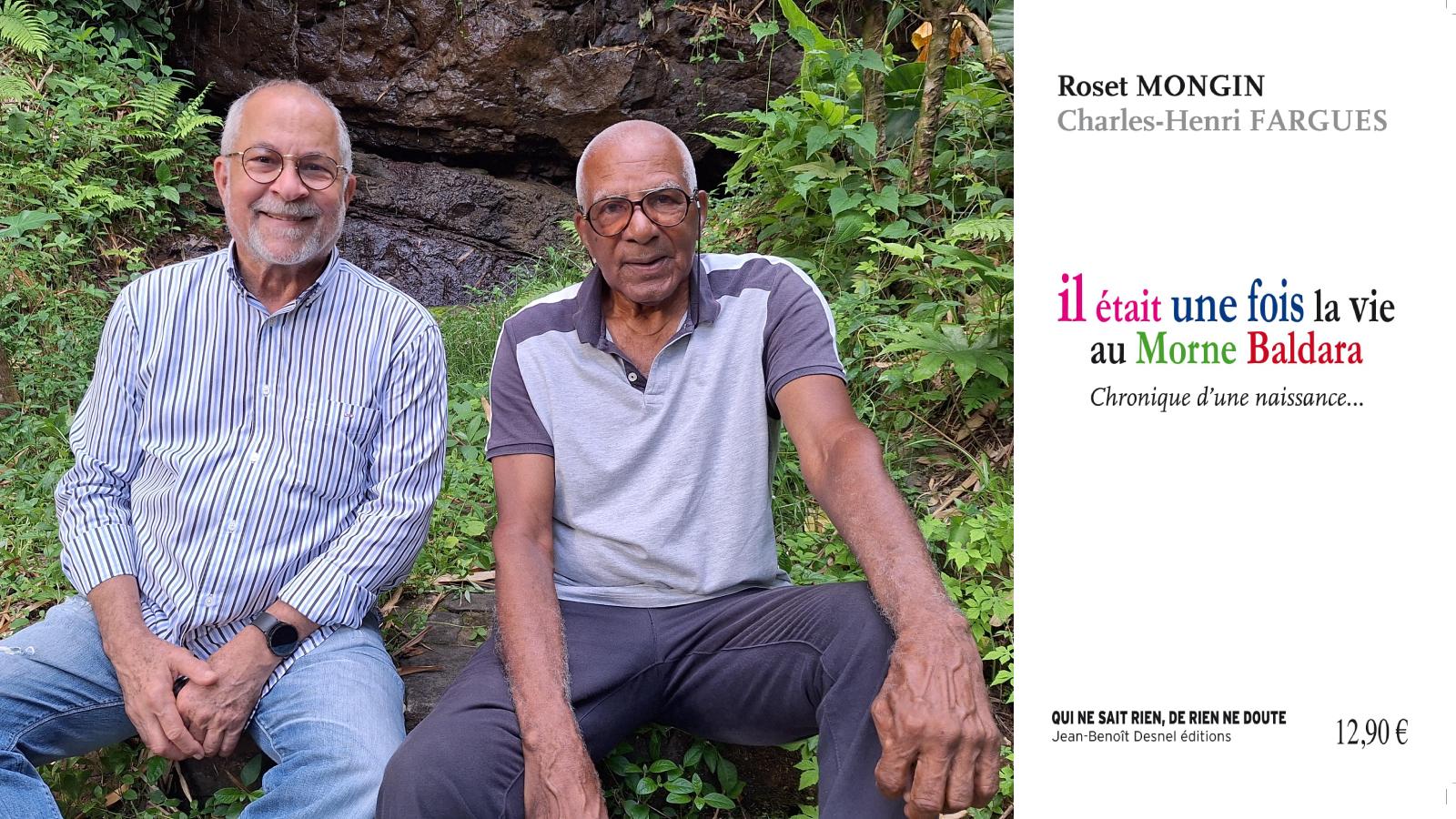

"Il était une fois la vie au Morne Baldara" ou l'Eloge du peuple des mornes

C'est le titre qui me vient immédiatement à l'esprit en rédigeant cet article à propos du beau livre co-écrit par Roset Mongin et Charles-Henri Fargues.

En effet, notre littérature évoque le peuple des plaines, celui des Rues-Cases-Nègres évoqué par Joseph Zobel, celui des bourgs et des villes mis en lumière par des auteurs aussi différents que Raphaël Tardon (La Caldeira,) ou Alfred Alexandre (Bord de canal) pour ne prendre que ces deux exemples, celui des Blancs créoles avec La Grande Béké de Marie-Reine de Jaham, celui des Indiens avec Eclats d'Inde de Camille Moutoussamy etc..., mais qu'en est-il de ces milliers de Noirs et de Mulâtres qui, à l'abolition de l'esclavage, décidèrent ni de rester comme ouvriers agricoles sur les plantations de canne à sucre ni de devenir ouvriers de distillerie ou de sucrerie ni d'aller vivre dans les villes et les bourgs pour y exercer des métiers artisanaux.

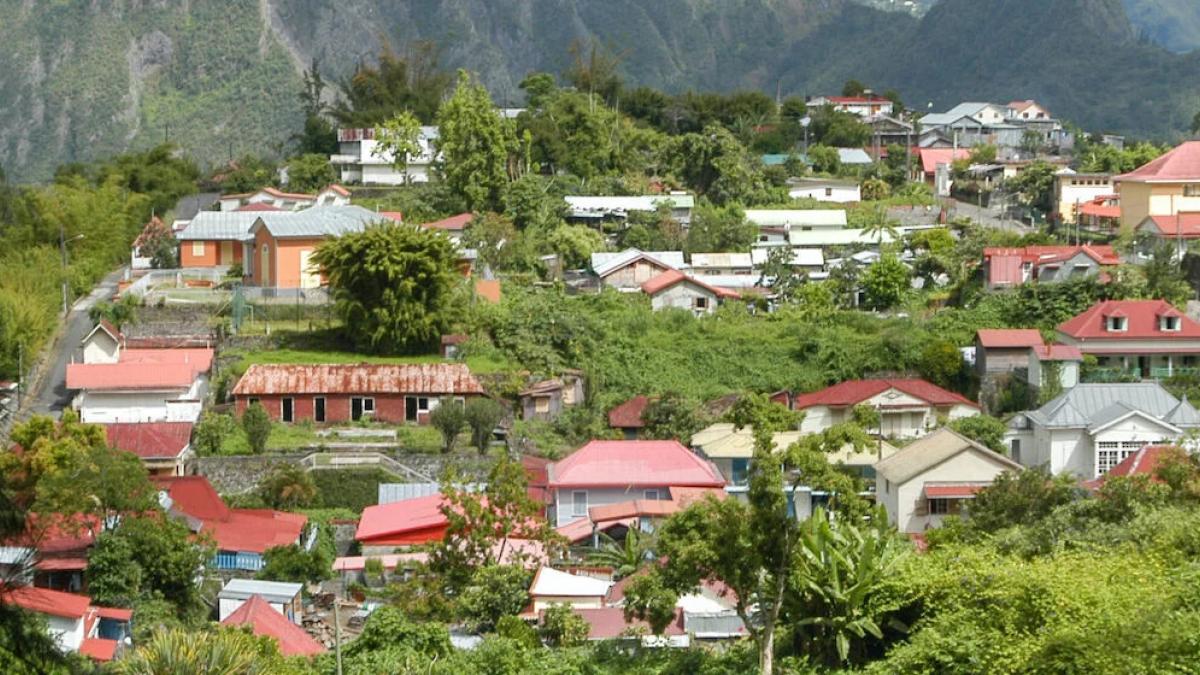

Ces gens avaient investi les mornes, à l'époque considérablement moins occupés qu'aujourd'hui. Loin tout à la fois de l'Habitation cannière et loin de la vie urbaine. Ils les avaient défrichés à l'écart des Békés et du petit peuple des bourgs ainsi que des bourgeois de couleur installés dans ces mêmes bourgs. Ils y avaient développé une manière de vivre, certes difficultueuse, mais d'une richesse humaine et culturelle extraordinaire. Dans son autobiographie, Roset Mongin, aidé par la finesse d'écriture de Charles-Henri Fargues, nous le donne à voir dans leur livre. Ce peuple des mornes n'attendait pas la paye du samedi midi comme les coupeurs de canne. Il n'espérait pas l'aide du maire de la commune (Bons d'Aide Médicale Gratuite) comme les habitants des bourgs. Il n'a pas lutté pour l'obtention des 40% comme les fonctionnaires. Il vivait "sur le poids de son corps" comme le dit joliment la langue créole.

Ce monde-là, quoique n'étant pas né comme Roset Mongin durant la Deuxième Guerre Mondiale et n'ayant pas vécu dans la gêne (mon grand-père étant petit distillateur), j'ai eu la chance de le connaitre au fin fond des campagnes du Lorrain : Morne Carabin, Morne L'Etoile, Macédoine,... Il s'est effacé peu à peu du paysage à la fin des années 60. J'en ai presqu'eu les larmes aux yeux en le revivant grâce à ce livre : la lampe à pétrole (alors que les bourgs étaient électrifiés), les routes de terre, parfois empierrées, les animaux familiers qui avaient tous leur nom (cheval, cochon, chèvre, chat et bien sûr chien créole jamais attaché, lui, à une courte corde comme le faisaient les habitants des bourgs). Les croyances solidement ancrées aussi : zombis, dorlis et autres chevaux-trois-pattes. Les médications surtout car personne n'attendait sur la pharmacie du bourg trop éloignée et les visites du docteur étaient rares. J'ai même la faiblesse de penser que la culture de ces gens des mornes a contribué bien davantage à l'édification de la culture créole que celle des coupeurs de canne des Rues-Cases-Nègres et celle des habitants des bourgs et des villes. "Il était une fois la vie au Morne Baldara. Chronique d'une naissance" se déroule sur les hauteurs mitoyennes du Saint-Esprit et du François. Sur la crête, du haut de la première commune, tout en haut, on peut voir la mer des Caraïbes, du haut de la seconde, l'Océan Atlantique.

Outre cette évocation d'un monde disparu, ce livre est aussi celui d'une enfance tout à la fois joyeuse et terrible. Joyeuse parce la marmaille, dont Roset fit partie, jouissait d'une relative autonomie, considérée qu'elle était dès l'âge de six ans comme "responsable de son corps". Des tâches quotidiennes lui était ainsi confiées comme nourrir les bêtes : lapins, volaille, mulets et autres chevaux. Mais ce livre est aussi l'éloge d'un père__boug vayan__ ou le souvenir du décès de la mère de Roset alors qu'il était encore un ti-bolonm. Décès à cause de ce terrible cancer de l'utérus qu'en créole on appelle kali. Lisons :

. "ll avait fait plusieurs métiers. A ma naissance, il avait sa plantation de cacao, quelques caféiers, mais avant tout, il exploitait une parcelle de canne à sucre et s'occupait de son jardin créole. Alors, il avait toujours l'oeil sur les bêtes de trait et de bât qu'il utilisait pour tirer et transporter la canne dans les champs. Il achetait et revendait des chevaux, des mulets. Quelquefois, il partait sur sa monture et on le voyait revenir avec la selle sur les épaules... Il faisait le boucher en débitant moutons, cabris et cochons qu'il élevait, après les avoir engraissés et le reste, tout ce qui n'était pas vendu, était salé et faisait notre ordinaire."

. "Elle était étendue, une partie de son corps enveloppée dans un drap blanc. Comme elle était belle ! Elle respirait doucement. Elle était paisible, elle semblait sereine. Elle me faisait penser à l'eau de source, sous les feuillages, plein d'une grande vie, mais tellement calme et silencieuse. J'ai arrêté de pleurer, j'ai seulement appelé "Manm" "Manm". Elle a ouvert les yeux et tourné la tête vers nous. Je n'ai jamais rien vu de plus doux que ce regard. Elle a bougé les lèvres, essayant sûrement de sourire, puis elle a baissé les paupières.3

Notre littérature a abondamment évoqué les rues-cases-nègres des plaines et les bords de canal urbains. Les demeures coloniales des Békés et les rues Victor Hugo ou Victor Schoelcher des Mulâtres d'En-Ville.

Il était grand temps qu'elle évoque la vie du peuple des mornes.

Mèsi toubannman ! Roset Mangin et Charles-Henri Fargues !

NB. Jean-Benoît Desnel Editions...

- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire

- 405 vues

Connexion utilisateur

Dans la même rubrique

13/01/2026 - 11:39

Commentaires récents

D'où l'expression "saoul comme un Polonais"...

Epstein était très ,très probablement un espion russe.

yug

08/02/2026 - 18:25

1) Comment se fait-il qu'un simple "financier" connaisse , fréquente , tutoie , invite chez lui Lire la suite

Le pédo-criminel raciste de la Maison Blanche dans ses oeuvres

C’est quelque chose du même genre qui...

Frédéric C.

07/02/2026 - 18:50

...attend l’Ensemble Institutionnel Français (France + "Outremers") si le FN-RN et Reconquête acc Lire la suite

Saint-Esprit : le bilan de la mandature de Fred-Michel Tirault

J’avais compris, Albè...

Frédéric C.

07/02/2026 - 18:24

...mais je voulais en profiter pour clarifier certains points. Lire la suite

Saint-Esprit : le bilan de la mandature de Fred-Michel Tirault

TAQUINERIE

Albè

07/02/2026 - 04:44

Je vous taquinais, c'est tout ! C'est vous qui avez pris mon commentaire au premier degré.

Lire la suiteSaint-Esprit : le bilan de la mandature de Fred-Michel Tirault

Albè, je faisais sciemment de la provocation...

Frédéric C.

07/02/2026 - 04:28

...et vous avez donné dans le panneau ? Oooh... Lire la suite

Top 5 des articles

Aujourd'hui :

- Une première dans la Caraïbe ? La Dominique sur le point de devenir énergétiquement indépendante

- Le pédo-criminel raciste de la Maison Blanche dans ses oeuvres

- La ministre des Outremers dénonce le racisme...anti-blanc

- Du Maccartisme au Trumpisme : une même lèpre qui ronge l’Humanité

- Il devrait prendre des cours d'...anglais !

Depuis toujours :

- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés

- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !

- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE

- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien

- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus