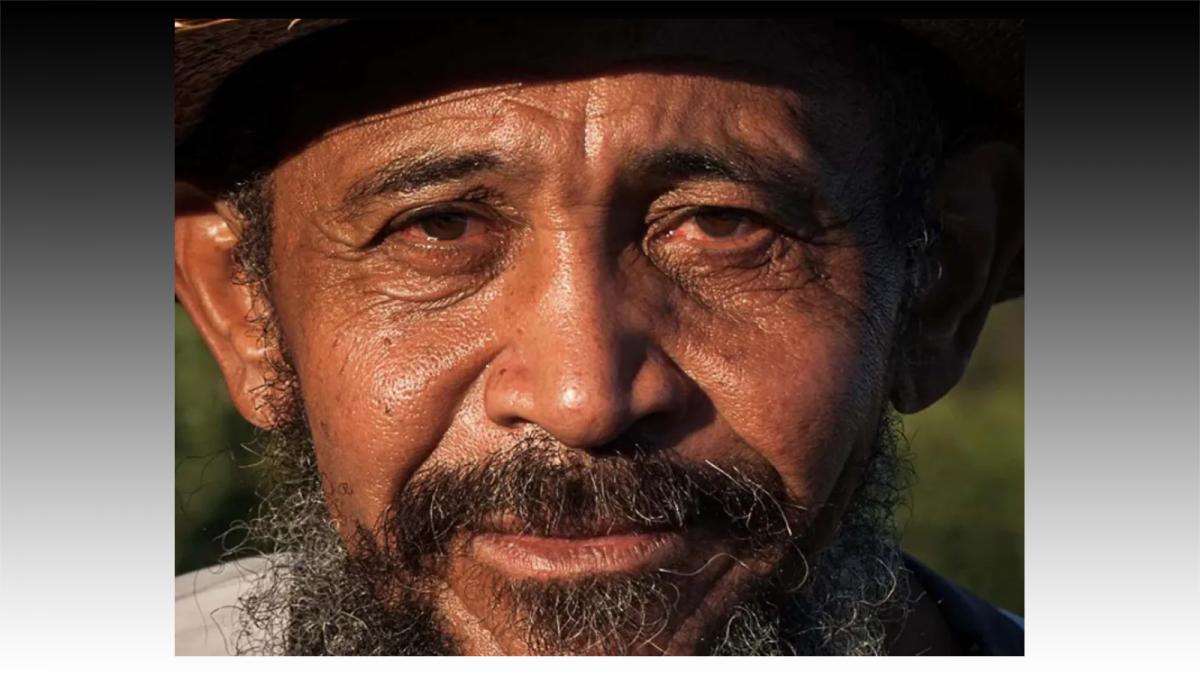

Décès de Jean Benoist : le visiteur lumineux

L’anthropologue Jean Benoist est décédé le 11 novembre 2025 à Aix-en-Provence, à 95 ans. Il est un fondateur de l’anthropologie en Martinique, aux côtés d’Elsie Clews Parsons, Paul-Emile Victor, Michel Leiris, Alan Lomax, ou Michael M. Horowitz. Mais à la différence de ces autres pionniers, les travaux martiniquais de Benoist s’inscrivent dans la longue durée.

Jean Benoist est un médecin français qui découvre la Martinique en 1956, lorsqu’il est affecté à 26 ans en tant que chef de laboratoire à l’Institut Pasteur (Fort-de-France) et adjoint du directeur de cette structure, le docteur Etienne Montestruc. Ce dernier a en charge le traitement de la lèpre en Martinique et Benoist lui apporte son concours. Ce premier contact avec le pays est pour Jean Benoist l’occasion de recherches pour une thèse d’anthropologie physique qui débouche sur l’ouvrage Les Martiniquais : Anthropologie d’une population métissée, 1963, dans lequel il mesure l’hybridation génétique des habitants de l’île.

Ce premier terrain martiniquais éveille également son intérêt pour l’anthropologie culturelle du lieu, et au-delà, pour celle de l’archipel caraïbe. Introduit aux pratiques hindoues locales par le prêtre Antoine Tangamen dit Zwazo, il réalise, avec Marcel Faure et Marcel Bon Saint-Côme, le film ethnographique Offrande aux dieux exilés. Culte Hindou en Martinique, 1958. Cette période est également l’occasion pour lui de travaux sur les techniques locales de pêche. Il conçoit par ailleurs, avec le géographe Christian Crabot, une cartographie des plantations de l’île : Habitations et industries agricoles de la Martinique en 1960 : atlas foncier par communes.

Mais c’est quand il est recruté en 1960 comme professeur d’anthropologie à l’université de Montréal, que Benoist (qui prend bientôt la nationalité canadienne) donne sa pleine mesure d’analyste des cultures antillaises. Là, il crée le département d’anthropologie de l’université, puis en 1967, le Centre de recherches caraïbes où il encadre des étudiants travaillant sur la Martinique, la Guadeloupe et ses dépendances. Cette équipée aboutit entre autres au livre L’archipel inachevé. Culture et société aux Antilles françaises (sous sa direction, 1972). Le succès de l’ouvrage comme la nécessité d’un espace de travail et de vie pour des étudiants québécois résidant plusieurs mois par an aux Antilles, l’amènent à projeter la création d’une base du Centre en Martinique. Aidé dans cette entreprise par l’historien Jacques Petitjean Roget et le maire de Sainte-Marie Antoine Mercan, il obtient la réhabilitation d’une propriété du Conseil général, ruines des logements et de la manufacture sucrière de l’habitation Fonds Saint-Jacques, ancien domaine dirigé à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle par le missionnaire dominicain Jean-Baptiste Labat.

Dans ces vieilles pierres chargées d’histoire sociale et culturelle, Jean Benoist mène de nouveau travaux personnels ou impulse, sur place sinon depuis Montréal, des recherches d’étudiants qui produisent un ensemble notable de publications sur la Martinique et la Caraïbe.

On peut signaler à ce propos, une dizaine de livres, dont, Un village du bout du monde. Modernisation et structures villageoises aux Antilles françaises (sur Grand’Rivière, Martinique), de Joseph Josy Lévy, 1976 ; ou Idéologie et ethnicité. Les Chinois Macao à Cuba, de Denise Helly, 1979 ; ou encore Idéologie de couleur et classes sociales en Haïti, de Michelle Labelle, 1978.

D’autres recherches, menées dans le cadre de Fonds Saint-Jacques sont publiées partiellement ou totalement par la suite, comme Tambours des Dieux. Musique et sacrifice d’origine tamoule en Martinique, de Monique Desroches,1996 ; ou Les Blancs créoles de la Martinique : une minorité dominante, d’Edith Kovats Beaudoux, 2002.

Aux ouvrages s’ajoutent de nombreux articles universitaires dont une vingtaine parait sous forme de plaquettes, par exemple : Ecrivain et société en Haïti, d’Ulrich Fleischmann, 1976 ; ou Le conte créole, de Jean-Pierre Jardel, 1977 ; ou encore Les adventistes du 7e jour aux Antilles françaises. Anthropologie d’une espérance millénariste, de Raymond Massé, 1978. La propagation de ces recherches sous forme d’opuscules vendus au Centre, permet d’optimiser leur diffusion au sein de la population.

Des réimpressions voire des traductions de textes classiques d’anthropologie des Amériques sont également diffusées par le Centre sous cette même forme, comme Une aire culturelle : l'Amérique des Plantations, de Charles Wagley, trad. 1975 ; ou Le récit de Moses Grandy, esclave en Caroline du Nord, trad. 1977.

Cet espace de recherche dure une quinzaine d’années mais ne résiste guère au départ de Jean Benoist de l’université de Montréal. L’endroit est toutefois transformé après en une institution d’action culturelle et patrimoniale, aujourd’hui gérée par la Collectivité territoriale de Martinique.

En 1981, Benoist est nommé Professeur à l’université d’Aix-Marseille, responsable d’une équipe de recherche sur l’océan Indien (le CERSOI). Il laissera à la Réunion une trace intellectuelle comparable à celle qu’il imprima en Martinique. Il travaille également sur l’Île Maurice. Mais ses nouveaux terrains indo-océaniques sont aussi l’occasion pour Benoist de comparaisons avec les Antilles. L’exemple le plus abouti de ces travaux comparatifs est l’ouvrage Hindouismes créoles. Mascareignes, Antilles, 1999.

Il dirige dans un second temps, toujours à Aix-Marseille, un laboratoire d’écologie humaine où il développe des travaux d’anthropologie médicale, en lien ou non avec des aires créoles. On peut signaler à ce niveau, son livre sur La Réunion, Anthropologie médicale en société créole,1993.

Lors de cette phase aixoise de sa carrière universitaire, il collabore notamment avec l’anthropologue spécialiste des Antilles, Jean-Luc Bonniol, qui avait auparavant fréquenté assidûment Fonds Saint-Jacques. Il dirige également plusieurs thèses, dont celle du Martiniquais Fred Constant : Pouvoir et institutions en Martinique : essai de sociologie politique, 1985.

A l’occasion de son départ à la retraite, le GEREC-F (Groupe d’études et de recherches en espace créolophone et francophone) de l’université des Antilles et de la Guyane, souhaita lui rendre un hommage à la mesure de son apport à la compréhension des sociétés créoles. Il en résulta l’ouvrage Au visiteur lumineux. Des îles créoles aux sociétés plurielles, mélanges offerts à Jean Benoist, 2000, somme réunissant près d’une cinquantaine d’auteurs témoignant de leur dette intellectuelle à son égard. Les responsables de cette publication (Jean Bernabé, Jean-Luc Bonniol, Raphaël Confiant, Gerry L’Etang) notent dans l’entame de l’ouvrage :

« Il était important, dans le cas de Jean Benoist, que cet hommage au visiteur lumineux qui, par la seule force de sa pensée, a su éclairer des forces sociales et des formes culturelles qui étaient restées jusqu’à lui opaques, voire invisibles, soit l’émanation de la terre créole elle-même. Cet ouvrage est ainsi édité dans l’île où il a commencé sa carrière intellectuelle, par un groupe de recherches (le GEREC-F) qui depuis 25 ans se donne pour tâche d’inventorier les multiples facettes du réel créole, et ce volume rassemble essentiellement ceux qui ont pu se reconnaître dans son enseignement créole. »

Jean Benoist débute alors, au côté de son épouse, l’anthropologue argentine Odina Sturzenegger-Benoist, une retraite qui fut jusqu’au bout studieuse, féconde. Il continue par exemple, à travailler sur les Antilles, comme pour l’ouvrage L'Inde dans les arts de la Guadeloupe et de la Martinique : héritages et innovations (avec Monique Desroches, Gerry L’Etang, Gilbert Francis Ponaman), 2004. Il retrace également l’aventure que représenta Fonds Saint-Jacques et sa production intellectuelle dans le livre Chronique d’un lieu de pensée. Fonds Saint-Jacques, 2015. Il produit encore des articles reconstituant, à partir d’archives généalogiques, le parcours d’individus et de lieux, tels ces villages de montagne du Valromey (Ain) bordés de forêts des siècles passés. Y vivaient des enfants qui à l’occasion complétaient le régime alimentaire des loups (2014).

Jean Benoist laisse une œuvre considérable : une vingtaine d’ouvrages, plus de 200 articles académiques. Ses études martiniquaises informent sur le poids socio-culturel de la domination foncière, la complexification du fait créole à la suite de nouveaux apports (en particulier indien) au XIXe siècle. Et éclairent sur le phénomène de créolisation dont il est à la fois un généalogiste et un théoricien. Il repère ainsi la première occurrence du mot, en 1884, lors d’un débat de la Société d’anthropologie de Paris où s’illustra entre autres l’intellectuel haïtien Louis-Joseph Janvier. Pour Benoist, le processus n’est ni une exception ni un aboutissement mais une phase d’évolution des sociétés, qui cristallise ou non selon les contextes, voire qui décristallise en raison d’autres contraintes, 2012.

Enfin, Jean Benoist laisse une écriture. Des phrases ciselées. Sa volonté de décortiquer traits culturels et articulations sociales, ne passe pas en effet sans recherche d’esthétique scripturale. Ce n’est pas la moindre raison de le lire. Exemple :

« Les cultures humaines ont un passé au long duquel elles se sont constituées, et un avenir. Elles ne sont jamais des états achevés, figés qui n'auraient d'autre choix que de survivre tels quels ou de mourir. Au contraire, valeurs, croyances et conduites s'engendrent les unes les autres, les changements s'enchaînent et chaque fait imprévisible laisse sa marque. Il prend place dans la suite de références sur laquelle se formera l'avenir ; il devient le point d'appui de nouveaux événements. Il est à la source des règles avant de s'y plier. Car la réalité est mobile, fluide, disponible. » (1993).

- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire

- 396 vues

Connexion utilisateur

Dans la même rubrique

19/02/2026 - 10:07

Pâmela Carvalho

23/01/2026 - 10:47

Commentaires récents

Le Niger et l'Algérie main dans la main

PFF !

Albè

19/02/2026 - 20:35

Vous n'avez rien d'autre à faire que de commenter à perte de vue des articles qui ne nous concern Lire la suite

Le Niger et l'Algérie main dans la main

Je concède donc.. je cède.

yug

19/02/2026 - 20:34

Donc Tiani a joué dignement son strict rôle d'anticolonaliste en chassant les méchants Français Lire la suite

Le Niger et l'Algérie main dans la main

"Yug", vous trouverez toujours des contradictions...

Frédéric C.

19/02/2026 - 19:48

...et mettrez toujours en avant les "crapuleries" d’anti-impérialistes. Lire la suite

Le Niger et l'Algérie main dans la main

Crapule putschiste et ordure négrophobe

yug

19/02/2026 - 14:40

1°) Tiani a récupéré l'uranium nigérien .Très bien ...mais ça ne l'empêche pas d'être une crapule Lire la suite

Le Niger et l'Algérie main dans la main

Crétin de négropo,

@Lidé

19/02/2026 - 10:07

Tiani a renversé bazoum laquais de la france. Lire la suite

Top 5 des articles

Aujourd'hui :

- Affaire Letchimy/Laguerre : quand leurs adversaires comptent sur la justice...française

- Les Japonais ne lui ont jamais dénié le droit de pratiquer le judo

- Séminaire du Conseil scientifique consultatif de l’Observatoire de la langue française

- Les Ligues de Guadeloupe et Martinique au bord du gouffre !

- Antillais et Guyanais de l'Hexagone, vous êtes en grand danger !

Depuis toujours :

- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés

- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !

- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE

- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien

- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus