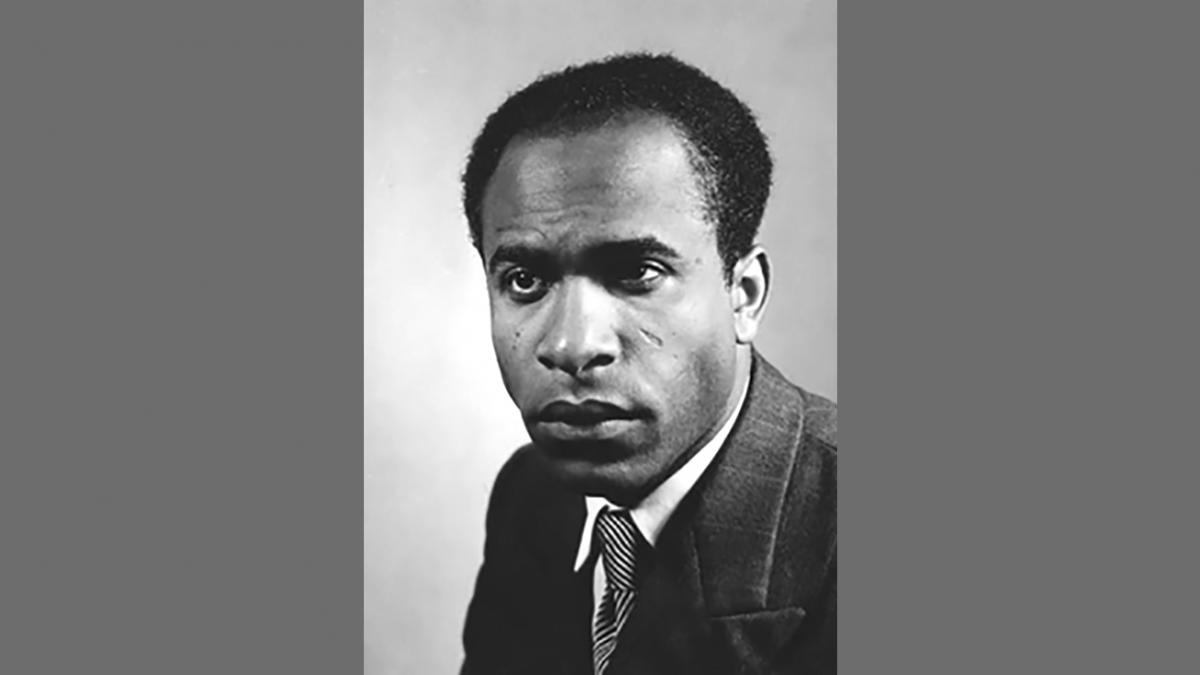

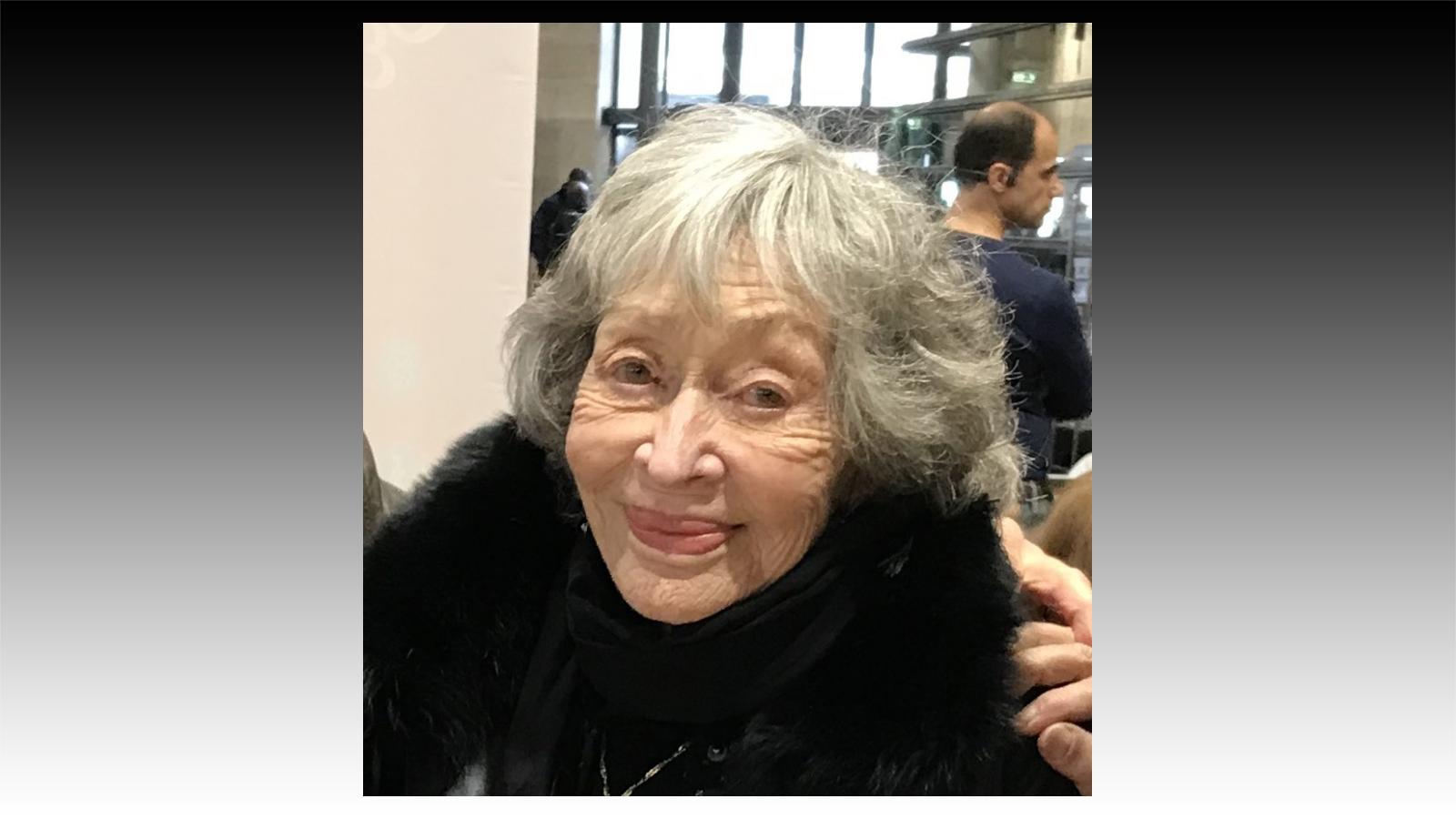

Alice Cherki. Psychiatre amie de Frantz Fanon, militante de la cause nationale : «La célébration du centenaire de Fanon permet de restaurer sa vraie pensée»

Benaouda Lebdai ("El-Watan-dz.com")

Bonjour Alice Cherki …. De 1955 à 1961, de par votre profession de psychiatre à l’hôpital de Blida-Joinvile, vous avez travaillé au sein de l’équipe de Frantz Fanon et donc au sein de cet hôpital.

Nous connaissons votre magnifique ouvrage «Frantz Fanon Portrait», mais j’aimerai que vous nous décriviez comment se comportait Frantz Fanon au quotidien. Quel homme était-il ?

Fanon rieur, Fanon en colère, mais Fanon toujours en mouvement. Vêtu de la traditionnelle blouse blanche médicale impeccablement coupée, couvrant des habits extrêmement soignés, il se déplaçait à la fois très vite et sans hâte. Il passait dès le matin de l’imprimerie de «notre journal» au café Maure, puis il alternait les réunions qu’il avait inaugurées, recoupant le personnel soignant et les malades, que l’on appelait désormais pensionnaires, avec des consultations. Il écoutait des hommes et des femmes sans distinction, mais tous ici en grande souffrance dans ce temps de guerre qui ne dit pas son nom. Il avait inauguré et assumé la formation de jeunes infirmiers indigènes à qui il disait : «L’assistance à la maladie mentale dans un pays nouvellement indépendant doit être décentralisée jusque les zones les plus reculées du territoire et alors un infirmier équivaut à cinq psychiatres.» Il se préoccupait aussi de la formation des internes et nous conviait certains soirs à des lectures de textes tout nouveaux pour nous comme les ouvrages de Freud et des psychanalystes de son époque.

Nous savons votre engagement personnel pour votre pays l’Algérie. Dites-nous, en quelques mots, comment Frantz Fanon a pris conscience que sa vie devenait de plus en plus liée à celle des Algériens, selon votre propre observation ?

La première prise de conscience de Fanon fut à l’hôpital psychiatrique même, il fut très affecté par la façon dont étaient traités les pensionnaires «indigènes musulmans». Il était déjà sensibilisé par son expérience à Lyon auprès d’ouvriers émigrés algériens et avait déjà écrit un article «Le syndrome nord-africain». Il réintroduit de façon thérapeutique des éléments culturels déterminants, comme la musique, le café Maure, la réouverture de la Mosquée. Dans le même temps, au cours de l’hiver 1954, le bruit court parmi des membres du mouvement national qu’un médecin antillais intéressant est arrivé à Blida et qu’il tient des propos antiracistes et anticolonialistes lors de discussion au Ciné-club de Blida. Aussi, en mars 1956, Salah Louanchi et Pierre Chaulet, qui avaient déjà lu Peaux noires et masque blanc et son article «Le syndrome nord-africain» avec Mohamed Drareni viennent rencontrer Fanon à Blida pour lui demander de participer au mouvement «Amitiés algériennes». Son adhésion au projet est immédiate ainsi que de longues discussions sur les perspectives du combat engagé. A partir de ce moment, Fanon suit avec beaucoup d’attention l’évolution de la situation en Algérie. Au cours de l’automne 1955, Pierre Chaulet est envoyé à Blida par Abane pour demander à Fanon s’il accepte de prendre en charge des militants malades déstabilisés psychologiquement qui ont besoin d’être soutenus pour leur éviter d’être arrêtés et «craquer» sous la torture. Fanon accepte immédiatement. D’ailleurs, entre-temps, il avait eu des contacts avec l’organisation FLN de Blida et des responsables de l’ALN de la wilaya 4. Son engagement devient de plus en plus important. Le reste de son itinéraire est connu.

Suite à votre engagement contre le système colonial, ayant été l’amie de la famille de Frantz Fanon, de Josie Fanon et de leur fils Olivier, comment s’est poursuivie votre lutte au sein du GPRA à Tunis, ayant été une proche de Frantz Fanon ?

En 1956, Charles Geronimi et moi-même quittons précipitamment l’Algérie sous le prétexte fallacieux d’un voyage de noces. En effet, les menaces d’arrestations étaient évidentes, d’ailleurs Sanchez (interne) fut arrêté et interné au camp de Lodi jusqu’à la fin de la guerre et Asselah fut arrêté à Alger par des parachutistes et son corps ne fut jamais retrouvé.

Après quelques mois à Paris, toujours en contact avec la Fédération, nous rejoignons plus ou moins clandestinement Tunis par le trajet bien connu : Suisse, Italie, Tunisie, et nous y retrouvons Frantz Fanon dont nous sommes de nouveaux les internes. Pour tous les Algériens, nous travaillons à mi-temps pour les Tunisiens. C’est ainsi que prit naissance, sous l’instigation de Fanon, l’hôpital de jour psychiatrique à l’hôpital Charles Nicolle. Un an après m’est attribuée une bourse par la RDA pour parfaire ma formation de neuropsychiatre à l’hôpital de la Charité à Berlin. A mon retour à Tunis, j’ai créé un centre situé à La Marsan où je recevais des soldats de l’ALN atteints de troubles psychiques allant de dépressions profondes jusqu’à des somatisations extrêmes. Ils étaient surtout épuisés psychiquement et pour beaucoup d’entre eux analphabètes. J’étais pour eux le «docktor Alice», quelques médicaments mais surtout restaurer leur estime d’eux-mêmes et leur confiance en leur humanité.

Est-ce que la littérature et la culture étaient importantes dans la construction des nouvelles nations africaines indépendantes pour Frantz Fanon ? D’après vous quel était le rapport de Frantz Fanon avec les questions culturelles ?

Oui, pour Fanon la culture était essentielle. Comme il l’a écrit à plusieurs reprises, l’évolution d’une société était liée à la culture et surtout au développement de cette culture. Il en témoigne d’ailleurs très fortement au deuxième congrès des écrivains et artistes noires à Rome.

Comment interprétez-vous la recrudescence de l’intérêt pour les pensées de Frantz Fanon l’Algérien en 2025, année du centenaire de sa naissance ?

J’avoue que dans un premier temps cela m’a agacé. Pourquoi donc attendre si longtemps pour redonner toute sa place et toute sa vigueur à la pensée essentielle de Fanon ? Déjà en 2019-2020, c’est parce qu’il m’a paru essentiel, compte tenu des pays dans lesquels je vivais, de sortir Fanon de l’oubli. Il m’a paru urgent d’écrire mon

livre Frantz Fanon, portrait. En effet, que ce soit en Martinique, en Algérie ou en France, le message de Fanon était tombé aux oubliettes. Peut-être moins aux Etats-Unis, mais là encore de façon partielle et partiale.

Et ultérieurement, dans les années qui suivirent, son message et sa pensée ont souvent été détournés «soit comme apôtre de la violence, soit comme identitaire».

Et le grand avantage finalement de cette célébration du centenaire est de pouvoir publiquement restaurer la vraie pensée de Fanon. Libération certes, mais pour construire un nouvel universalisme et non pas des replis identitaires régressifs où que ce soit.

Merci infiniment chère Alice pour cet échange amical et si éclairant et merci de votre confiance renouvelée !

Propos recueillis par Benaouda Lebdai

- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire

- 90 vues

Connexion utilisateur

Dans la même rubrique

Pâmela Carvalho

23/01/2026 - 10:47

Mustafa Benfodil ("El Watan.dz")

14/12/2025 - 10:42

Commentaires récents

SOUTIEN AU PEUPLE GROENDLANDAIS POUR SON INDEPENDANCE

Réponse à @lidé (2)

tim

26/01/2026 - 20:08

Je ne sais pas si c'est moi que tu qualifies de Tim-hitler .

Lire la suiteLe défenseur du "monde blanc"

?????

@Lidé

26/01/2026 - 17:38

Vous ne pouvez pas comprendre, vous avez des lunettes d'occidentaux, je vois le problème.

Lire la suiteLe défenseur du "monde blanc"

Question : certains pays du..

Frédéric C.

25/01/2026 - 19:26

..."Sud Global" sont de très grosses puissances industrielles : Chine (mb de l’OMC), Corée du Sud Lire la suite

SOUTIEN AU PEUPLE GROENDLANDAIS POUR SON INDEPENDANCE

Tim-hitler et la panique blanche

@Lidé

25/01/2026 - 10:43

tout le monde blanc

Et L'équation, trop con?

Lire la suiteSa bel ba zot sé Afritjen-an !

Hélas, non

@Lidé

25/01/2026 - 10:20

C'est tous les pays latinos. Lisez Plumelle- Uribe, avocate et historienne; il y a le site Lire la suite

Top 5 des articles

Aujourd'hui :

- Antillais de France, faites gaffe à cette ordure fasciste !

- Le défenseur du "monde blanc"

- L’AOC de NEISSON menacée de mort

- De quoi Trump est-il le reflet ?

- Arnaud Klarsfeld, sioniste en chef, demande d'organiser des rafles !

Depuis toujours :

- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés

- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !

- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE

- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien

- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus