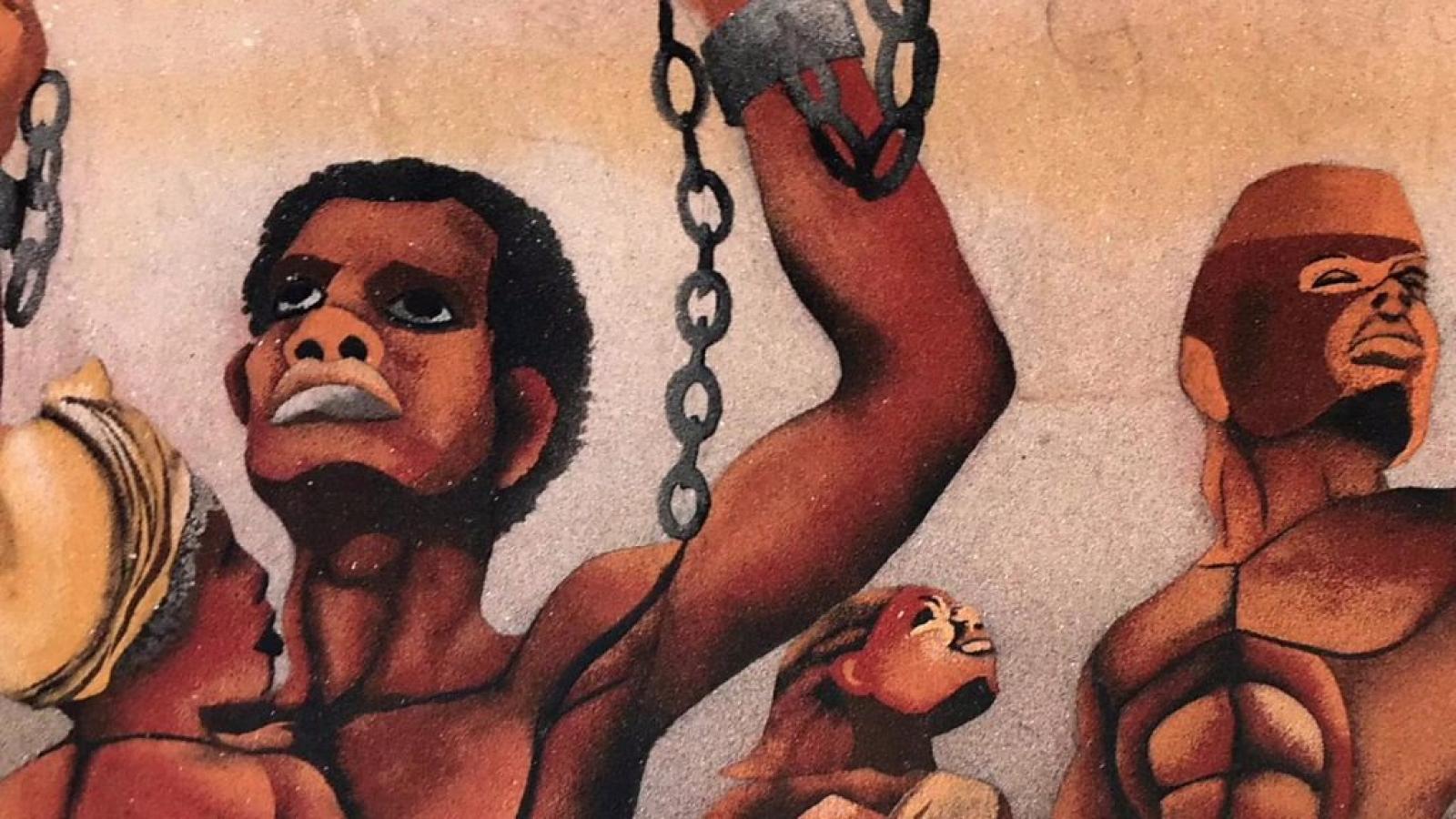

« Man sé an négrès Ibo » : subversion coloniale et affirmation identitaire.

FONDAS KREYOL est un site-web (journal en ligne) qui ne vit pas de la publicité capitaliste comme la totalité de ses confrères antillais ni de subventions publiques, mais uniquement de l'aide émanant de ses rédacteurs (trices) et surtout amis (es). Celles et ceux qui souhaiteraient nous aider peuvent prendre contact avec nous à l'adresse-mail ci-après : montraykreyol@gmail.com

La seule "ligne" qui est la nôtre est celle de la libre expression de nos collaborateurs et collaboratrices, sachant que nous publions toutes les opinions (de la droite assimilationniste à l'extrême-gauche "indépendantiste") et cela depuis le prédécesseur de FONDAS KREYOL à savoir MONTRAY KREYOL lequel a duré 15 ans et redémarrera un jour ou l'autre. FONDAS KREYOL, lui, a 4 ans d'existence.

Tout cela pour dire à nos lecteurs et lectrices que les articles publiés sur notre site n'engagent que leurs rédacteurs et rédactrices, pas le site-web en tant que tel...

Le cas emblématique d’Alexandrine SOPHIE.

Dans chaque famille martiniquaise, il y a une ancêtre ou un ancêtre charismatique : celle ou celui qui accomplit une action mémorable, pose un acte héroïque ou prononce une parole fondatrice.

Au sein de notre famille, c’est Alexandrine SOPHIE, « Man Lwi Narèce », mon arrière-grandmère maternelle, qui incarne cette figure légendaire. En effet, à une époque où, en Martinique, l’aliénation culturelle et le rejet de l’africanité étaient déjà bien présents, elle n’hésitait pas à dire et répéter avec force cette phrase devenue culte : « Man sé an négrès Ibo », « Je suis une négresse Ibo ».

Née au Vauclin en 1866, dix-huit ans après l’abolition de l’esclavage et décédée en 1952 à l’âge de 86 ans, Alexandrine est issue d’une lignée féminine solide qui a traversé l’odieuse période esclavagiste sans jamais avoir été affranchie.

Elle a donc hérité de l’esprit de résistance et de résilience de trois femmes réduites en esclavage, qui ont lutté pour ne pas s’effondrer intérieurement. Trois figures tutélaires, trois « femmes-djok » ont ainsi façonné son imaginaire :

Julie (1778-1848), son arrière-grand-mère, est la fondatrice.

C’est elle qui a enduré la déportation et l’esclavage, et dont la survie constitue en soi un acte de résistance ; c’est elle qui incarne la violence originelle, l’arrachement à la terre Igbo ; c’est elle enfin qui forme le socle sur lequel repose toute la lignée. Par elle, tout commence : le malheur de l’esclavage, mais aussi le refus de l’anéantissement.

Jeanine (1812-1892), sa grand-mère est la gardienne de la mémoire.

Née dans l’esclavage, elle est l’héritière directe de l’Afrique par sa mère ; c’est à travers elle que la mémoire Igbo, même fragmentaire, a pu se maintenir au sein de la famille.

Rose Célina (1833-1895), sa mère, est la passeuse de fierté.

C’est elle qui transmet à Alexandrine une origine, mais surtout la charge émotionnelle qui lui est associée ; à travers elle, l’identité Igbo cesse d’être uniquement une mémoire de souffrance pour devenir une source de fierté et de dignité. Elle fait comprendre à sa fille que cette lignée est composée de femmes fortes, capables de tenir debout malgré l’oppression ; c’est cette transmission qui permet à Alexandrine de transformer un terme colonial en affirmation identitaire.

Mais comment un terme colonial peut-il devenir un instrument de fierté et de mémoire ?

Dans le contexte colonial, le terme « nègre » ou « négresse » était une catégorie racialisante européenne, construite pour les besoins de l’économie esclavagiste. Il servait à classer, vendre et archiver des êtres humains. Ainsi, on retrouve dans les registres de la traite la mention « négresse Ibo » pour désigner et catégoriser des captives provenant notamment de l’actuel Nigéria.

Ce vocabulaire permettait aux maîtres esclavagistes d’identifier et de contrôler les esclaves issus de la « nation igbo », réputés « indociles», « rétifs» et difficiles à soumettre. Il réduisait donc une identité à une fonction servile.

Dans le contexte esclavagiste, le terme « négresse Ibo » revêt ainsi une dimension à la fois raciale et mystifiante. Il associe un ethnonyme africain réel -igbo - à une catégorie raciale forgée par les Européens, totalement étrangère aux modes d’auto-désignation des Africains eux-mêmes. Ainsi, aucune femme Igbo ne pouvait se désigner comme « négresse » : elle dirait plutôt : « Abum Igbo » ou « Abum nwanyi Igbo », « Je suis Igbo » ou « Je suis une femme Igbo ».

Ce terme « Négresse Ibo » révèle ainsi de manière exemplaire la dimension mercantile et mystificatrice de l’entreprise coloniale.

Et pourtant, c’est ce même terme fortement teinté de colonialisme qu’Alexandrine va s’approprier symboliquement pour en faire un étendard de fierté. Elle reprend cette forme coloniale disponible et en inverse la signification.

Ce faisant, elle ne valide pas la classification esclavagiste et n’intériorise pas le regard du maitre : elle désactive au contraire le pouvoir colonial du mot, sa charge oppressive, pour se relier à ses ancêtres et affirmer son identité. Elle réinscrit le terme dans une mémoire qui lui retire son pouvoir de deshumanisation.

La violence de l’histoire est conservée, certes, mais elle est traversée et dépassée : le signifiant colonial devient alors un support de dignité, faisant du langage même de la domination un instrument de réparation mémorielle. Le terme est ainsi, en quelque sorte, symboliquement purifié, replacé dans un registre affectif et mémoriel où il ne renvoie plus à une essence raciale, mais à une lignée de femmes ayant traversé l’histoire de l’esclavage sans renoncer à leur humanité.

Le langage colonial est dès lors retourné contre sa fonction initiale : il cesse d’être un instrument de deshumanisation pour devenir un vecteur de mémoire et de réparation symbolique. Alexandrine n’arrache pas le mot à l’histoire coloniale ; elle le transforme en l’ancrant dans une relation d’amour et de fidélité aux femmes de sa lignée.

Son exemple est emblématique, en ce qu’il montre que la construction identitaire créole s’est largement accomplie par la subversion des termes et des paradigmes coloniaux, transformant des stigmates imposés en marqueurs de dignité, de mémoire et de fierté culturelle.

Ainsi, le mot « créole », profondément colonial à l’origine, a été repris et reformaté collectivement par les Martiniquais devenus libres. Aujourd’hui, il désigne une langue et une culture vivantes et vivaces, dont ils sont fiers et qui fondent une part importante de leur identité.

Lonnè épi respé ba Alexandrine SOPHIE ek ba tout manmay Matinik ki apiyé anlè léritaj rézistans zanset-yo pou mété-douvan lidantité-yo épi limanité-yo.

Roland DAVIDAS

- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire

- 159 vues

Connexion utilisateur

Dans la même rubrique

Roland Davidas

21/01/2026 - 10:35

Commentaires récents

Saint-Esprit : le bilan de la mandature de Fred-Michel Tirault

TAQUINERIE

Albè

07/02/2026 - 04:44

Je vous taquinais, c'est tout ! C'est vous qui avez pris mon commentaire au premier degré.

Lire la suiteSaint-Esprit : le bilan de la mandature de Fred-Michel Tirault

Albè, je faisais sciemment de la provocation...

Frédéric C.

07/02/2026 - 04:28

...et vous avez donné dans le panneau ? Oooh... Lire la suite

Saint-Esprit : le bilan de la mandature de Fred-Michel Tirault

MACHO, VA !

Albè

06/02/2026 - 18:32

Les "filles" n'ont donc pas de jugeote, c'est ça ?

Lire la suiteSaint-Esprit : le bilan de la mandature de Fred-Michel Tirault

Eh...les filles, vous allez longtemps...

Frédéric C.

06/02/2026 - 14:54

...faire des focus sur des sujets pas si importants que ça, au fond ? Lire la suite

S'amuser à se faire peur pour rien...

Àlbè, Pour le Groenland la messe n’est pas dite...

Frédéric C.

06/02/2026 - 14:38

...là, Trump bute sur un obstacle qu’il n’avait pas prévu, la solidarité des dirigeants de l’UE Lire la suite

Top 5 des articles

Aujourd'hui :

- Ne pas vendre la peau du "lous-mamé" PPM avant...

- Le pédo-criminel raciste de la Maison Blanche dans ses oeuvres

- L’AOC de NEISSON menacée de mort

- L'île paradisiaque dont les habitants n'ont pas le droit d'utiliser les plages

- La ministre des Outremers dénonce le racisme...anti-blanc

Depuis toujours :

- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés

- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !

- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE

- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien

- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus